|

|

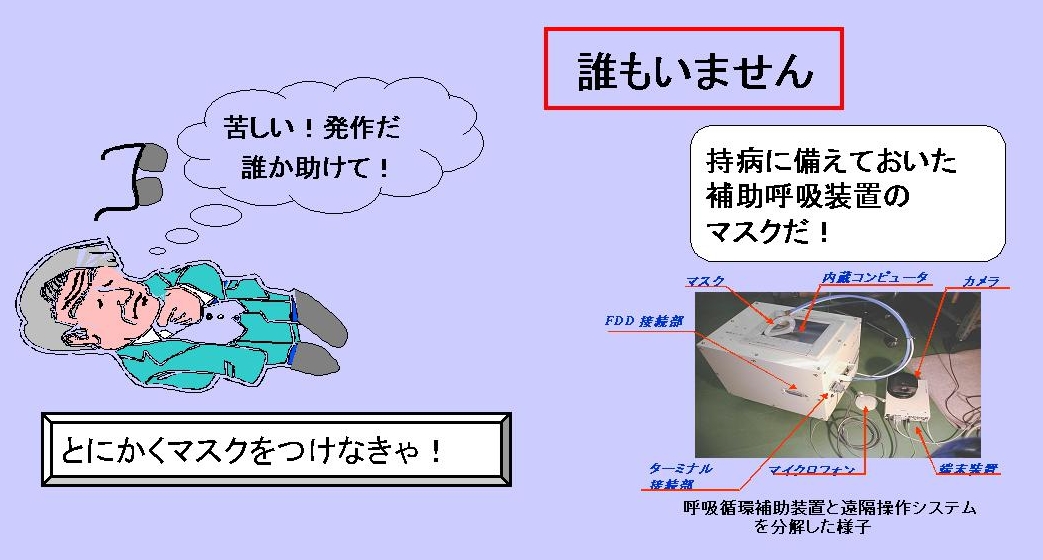

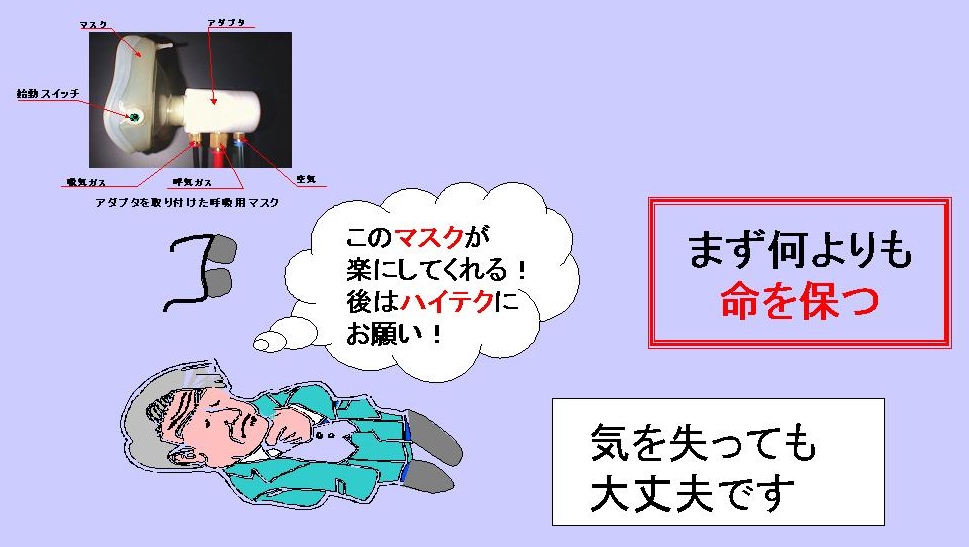

在宅で 介護者不在のときに,慢性疾患をもつ患者さんが突発的な発作を起こしました.万一に備えておいた人工呼吸装置のマスクを装着します. |

|

|

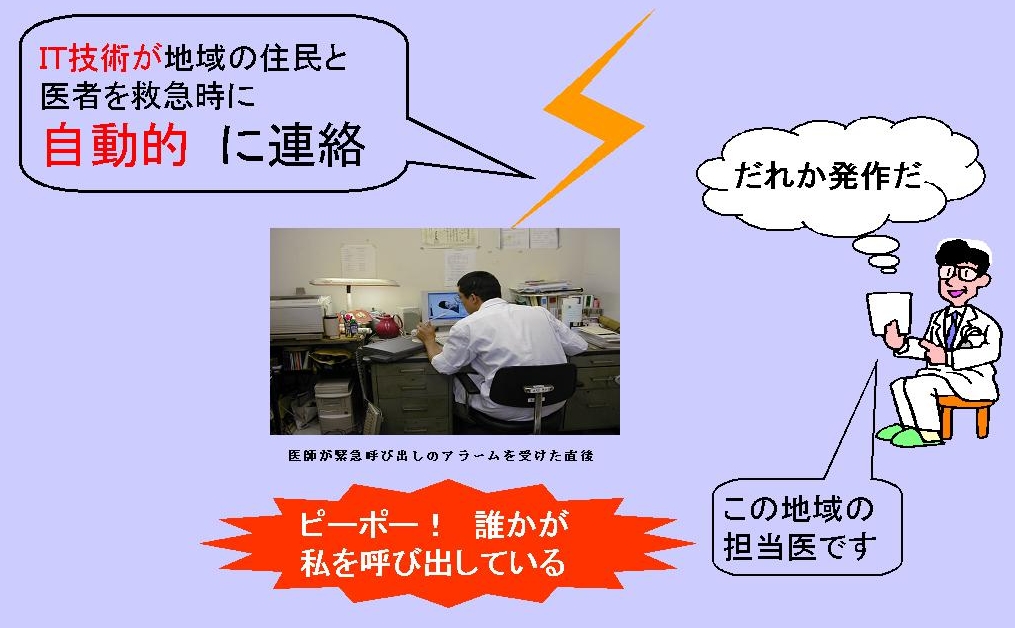

マスク内圧力の変化を検出して,呼吸管理が開始されます.同時に,遠隔の医療機関に緊急通報して患者の緊急を連絡します. 医療機関側では,警報が鳴り響き,医師を装置の前まで呼び出します. |

|

|

連絡を受けた医師は自動的に呼び出されたカルテを見て,患者の氏名・病歴などを確認します. この間,最速で 19.2秒.救急車を呼ぶより早く,医師と連絡がつきます. |

|

|

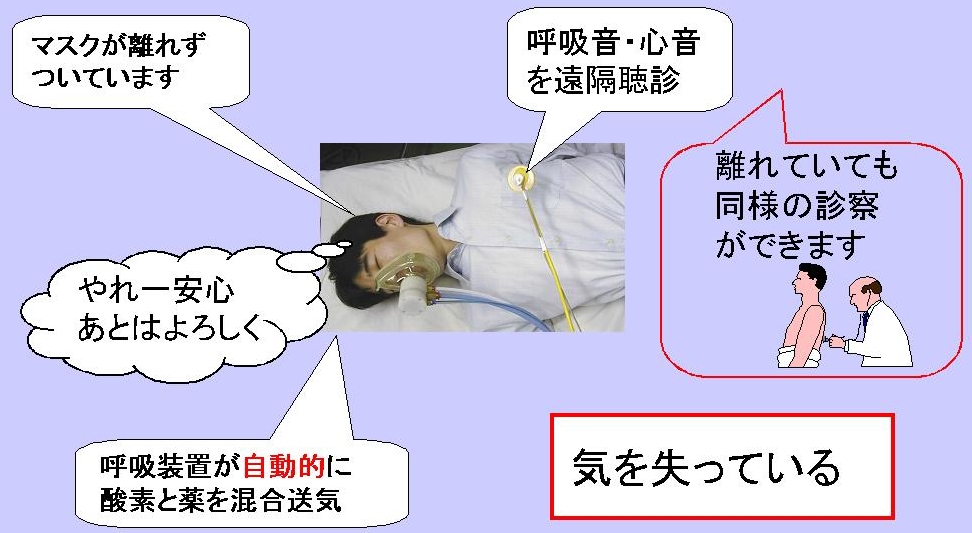

この間,患者は 装置にお任せです.遠隔から,医師が患者画像やモニタリングデータなどで診察してくれているからです. |

|

|

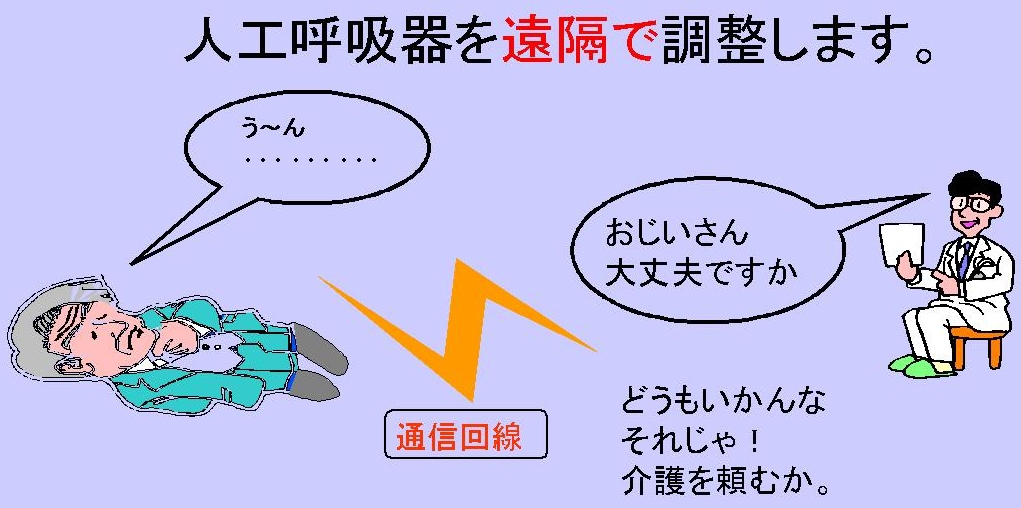

医師は遠隔から人工呼吸装置を調整して,患者病態の回復に努めます. この間,患者に話しかけたりして意識の有無などを確認します. |

|

|

病態が危険であると判断した場合,患者近隣の介護者に連絡します. 訪問看護師のほか,介護人や近所の医師・救急車などの手配も行います. |

|

|

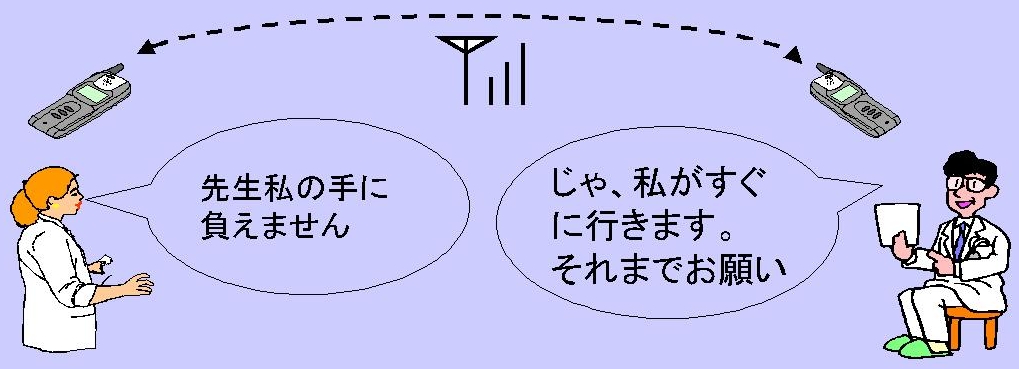

患者の様子を見に行った看護師などの手に負えないと判断される場合,遠隔の医師も駆けつけます.近くに介護人がいれば,遠隔から診断している場合ではありません. |

|

|

救急車よりも迅速な処置により,患者は一命を取り止めました. 介護人不在の状況で放置されていたら,手遅れだったかも知れません. 一刻が患者の運命を左右します. |

|

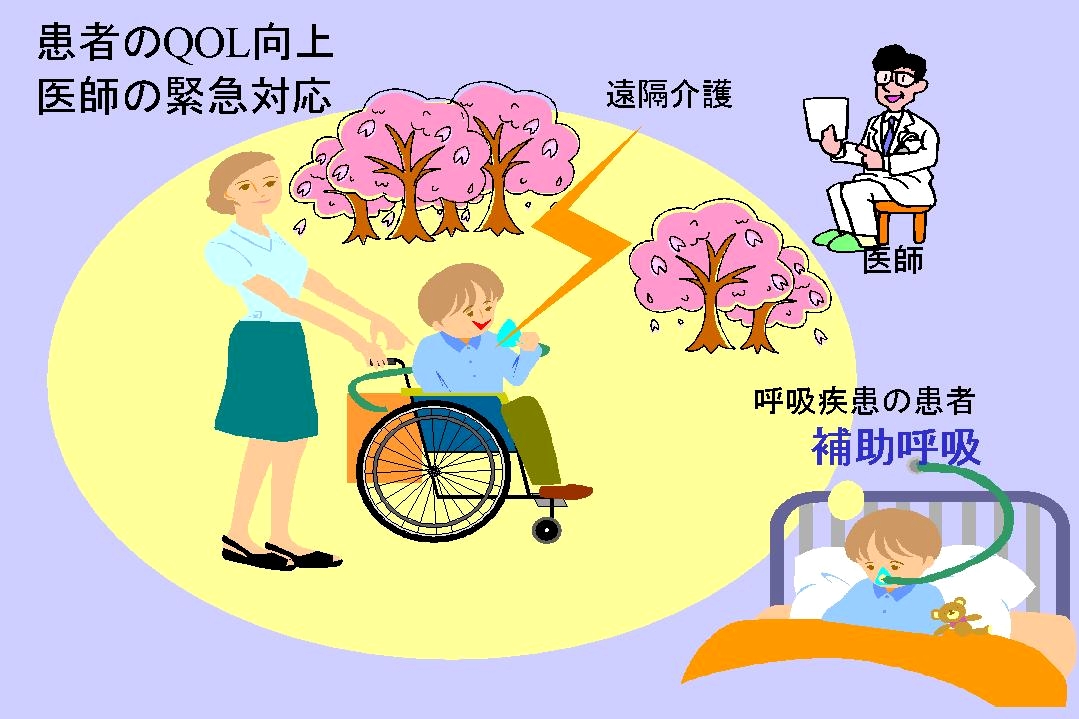

このシステムを応用すると以下のようなことが考えられます. |

|

|

|

常に補助呼吸装置を使用していなければならない患者さんが,本システムの装置を携行して出歩くことも可能になります. いざという時,医師と連絡できることで,安心して外出でき,患者の QOLも向上します. |

|

|

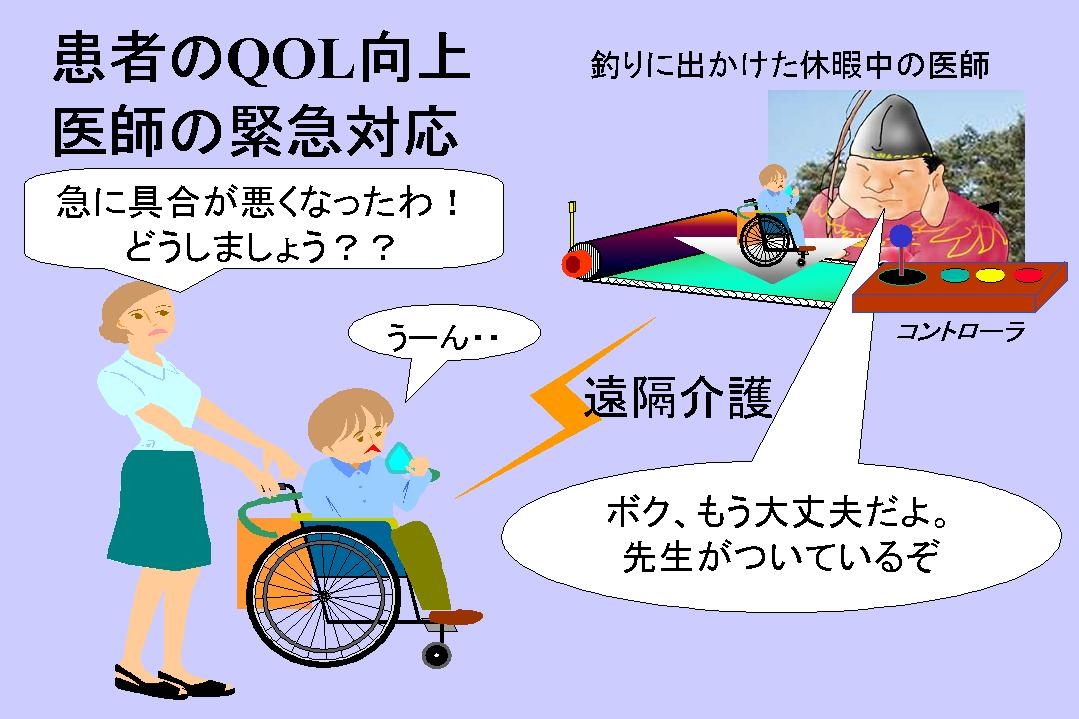

医師も医療機関にいる必要はありません. 休暇中に受け持ちの患者病態が急変した場合でも,遠隔から簡易な通信装置を使って対応可能です. 医師の QOLも向上します. |